「我可以告訴你,在數位世界裡,我們沒有真正的隱私。」,訪問資安新創 Terminal 3 的這一天,創辦人劉可瑞(Gary Liu)一坐下來便開門見山地說,「聽起來很可怕,但這就是現實。」

這番話並非危言聳聽,而是來自劉可瑞在矽谷科技業第一線的觀察。作為一位科技與媒體領域的老將,劉可瑞對於資料如何被儲存、傳輸、交換再熟悉不過:他曾在 Spotify 帶領新產品實驗團隊,也曾是風靡一時的社群平台 Digg 的執行長,更曾在 Google、AOL 任職。

2016 年,劉可瑞轉換跑道,擔任《南華早報》執行長,帶領百年媒體完成數位轉型。在這些歷練當中,他愈來愈意識到:使用者產出大量資料,但大多數人對於資料的流向與使用方式,其實毫無掌握權。

也正是這個認知,成為他創辦 Terminal 3 的出發點。短短一年內,這家香港的新創,已經支援超過 1,000 萬名使用者透過Terminal 3的企業服務儲存與管理自己的個人資料,近期更完成 800 萬美元種子輪融資,獲得多家世界級投資機構的支持。

Terminal 3 在做什麼?

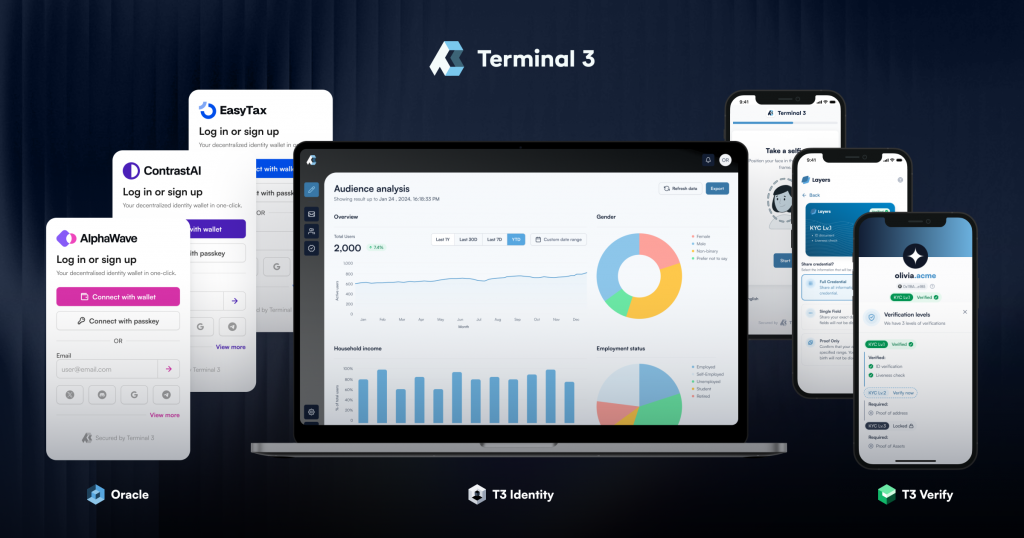

Terminal 3 這套架構的核心,是他們稱之為「Oracle」的平台。這個 Oracle,不是區塊鏈世界裡用來連接鏈上鏈下資訊的預言機,而是一個去中心化的資料中樞系統,使用者保持資料的主權,但又能在企業需求下提供可信驗證。

劉可瑞解釋,Oracle 的三大功能包括:一、協助用戶用去中心化方式安全儲存自己的資料;二、透過隱私強化技術(PETs, Privacy-Enhancing Technologies)進行加密計算與處理;三、控制應用程式對資料的查詢與使用,全程不揭露原始資料。這使企業在無需存取個資的情況下,就能完成真實身分查核、合規驗證甚至進階數據分析。

Terminal 3 的底層建構在區塊鏈上,資料處理的核心,則是使用了隱私強化技術(PETs),採用零知識證明(ZKP)、多方運算(MPC)與可信執行環境(TEE)等方式,這樣的技術,讓導入 Terminal 3 解決方案的企業在不持有用戶資料的情況下,依然能完成身份驗證與查核,不僅大幅降低資料外洩風險與合規成本,也讓資料存取更安全、更有效率。

聽起來很複雜?「我們做的,是讓企業在不擁有資料的情況下,也能合法、安全地去查證資訊,」劉可瑞說明,「比如說,一間酒吧只需要知道你是不是超過 21 歲,根本不需要你提供出生年月日。以前這很難做到,但現在企業導入 Terminal 3 之後,就能用零知識驗證的方式完成查核,既合規又保護隱私。」

「或是像銀行,現在他們要確認一個人是不是合格投資人,過去得要帳戶資訊、資產證明,手續麻煩、耗時耗力。」,導入 Terminal 3的 系統後,金融機構可以拿到一個經過驗證的憑證,只知道「這個人有資格」,完全不需要看到敏感資料。這樣的應用,可以用在金融業的KYC 與反洗錢 (AML) 領域。

他最後提到一個跨境應用的想像:「你出國會帶護照,但護照其實用的不只是在機場,還有飯店入住、退稅、甚至搭火車。現在,我們可以把護照資訊轉成匿名的可驗證憑證,放在手機裡,用 QR code 出示就能證明身分,不需要再交出一堆個資。這些都是企業導入 Terminal 3 後,才真正能做到的事。」

資料主權崛起

事實上,這場關於資料主權的轉變,並非憑空而來。近年來,去中心化技術逐漸走向主流,越來越多企業與政府開始將區塊鏈視為新的基礎設施。人們開始意識到,資料不該被集中控制,而應該由個體所擁有與授權。

法規也是一大推力。歐盟、美國到亞洲多國,相繼強化個資與隱私保護政策,要求企業在資料的蒐集、儲存與調用過程中,都必須有明確授權與可追蹤機制。對企業來說,這不再只是道德選擇,而是法律義務。

同時,用戶對數位體驗的期待也在轉變。過去只要能登入成功就是好服務,但現在人們追求的是跨平台、無縫整合的身份系統:在一個平台中建立的身份,能不能在另一個服務裡也被信任?這對企業的底層架構,提出全新要求。

最後,是國家安全視角的轉變。越來越多政府將資料視為數位主權的核心,是保障國民資料的基礎。Terminal 3 所建構的,不單單只是給企業用的解決方案,更是回應全球對於資料掌控權與信任機制的迫切需求。

從身分管理到 AI 代理人驗證,Terminal 3 打造資料治理的全新基礎設施

為了讓企業真正能在不掌握資料的情況下,完成驗證、授權與治理,Terminal 3 將整套技術能力切分為三條產品線:Identity、Verify 與 Agent Auth,分別對應不同的資料應用場景。

Identity 是一套去中心化身份系統,協助企業管理用戶帳號、註冊、單一登入(SSO)與資料權限,並內建輕量級 CRM 方便用戶分群與溝通。相較於 Okta、Ping 等傳統 IAM 系統(Identity and Access Management)將資料集中儲存在企業端,Terminal 3 採去中心化架構,用戶資料由個人持有並以加密憑證形式授權使用。企業無需存取原始資料,即可完成身份驗證與合規查核,降低資安與法規風險。

此外,Terminal 3 結合零知識加密與去中心化儲存,不僅更安全,也具備跨平台互通與高度彈性,讓它不只是傳統 IAM 的替代品,更是新一代身份治理的基礎設施。

Verify 則進一步擴展了身份應用的可能性。企業可利用這個模組進行各式條件查核,例如是否為會員、是否具備特定資格,甚至是否擁有某一筆數位資產,皆可透過零知識驗證完成。這對政府單位、受到高度監管的產業如金融業,特別具備吸引力。

Agent Auth 則是 Terminal 3 為 AI 時代打造的解方。隨著越來越多 AI 代理人開始代替人類執行任務,如搜尋、購物、簽約等,企業與用戶都需要新的機制來驗證這些行動是否獲得合法授權。

「未來我們不會親自出現在每一個數位場域,但身份與授權仍需被確認,」劉可瑞指出。Agent Auth 讓使用者能明確授權 AI 使用個人資料,並在需要時透過安全機制代表本人執行交易,將如付款資訊等資料傳送給平台,而非讓 AI 自行決定。這確保了每一次行為都在可控、可追蹤的授權之下完成。

完成 800 萬美元種子輪,Terminal 3 正式走出產品驗證期

Terminal 3 將三條產品線精準對應三種目標客群:T3 Identity 面向 Web3 原生團隊,T3 Verify 聚焦政府與高度監管產業如金融業,Agent Auth 則服務 AI 生態系與需要驗證代理人行為的平台。這樣的設計不僅清晰切分市場,也讓產品更快對接真實需求。

然而,要實現「不掌握資料也能完成驗證」的願景,遠比說來困難。Gary 坦言,團隊從零開始打造幾乎沒有先例可循的基礎設施,歷經 18 個月技術打磨與市場教育,才逐步建立起信任。過程雖艱難,但隨著產品落地、企業用戶陸續導入,轉機開始出現。

上線至今一年多,Terminal 3 已與多個區塊鏈平台、Web3 公司與企業啟動合作,已經服務超過 1,000 萬名使用者。團隊也於近期完成種子輪募資,籌得 800 萬美元,獲得 Illuminate Financial、CMCC Global(Titan Fund)、Animoca Brands、IDG Blockchain、500 Global 與心元資本等頂尖機構支持,為未來擴展打下厚實基礎。

打造新時代的信任底層

「未來十年,有什麼是不會改變的?」Amazon 創辦人 Jeff Bezos 曾提醒創業者:真正值得投注的,是那些無論時代怎麼變都依然成立的本質需求。

對劉可瑞而言,這些「不會改變的事」就是:資料需要被查證、身份需要被驗證、合規需要被執行。而這些,正是 Terminal 3 所要解決的問題——用最嚴謹的技術,打造一個能被信賴的資料處理底層。

談到理想中的終局模樣,劉可瑞提到他格外欣賞三家幾乎隱身幕後、卻至關重要的基礎建設公司:Stripe、Plaid 和 Twilio。這些公司或許不常被消費者看見,但每一次的線上刷卡與視訊通話,都少不了它們的身影。

「我希望 Terminal 3 也能像這些公司一樣,默默撐起數據世界裡的信任基礎,」他說,「每當一個應用程式需要觸碰使用者資料——不論是驗證年齡、做 KYC、身份查核——我們就在背後確保資料的隱私與合法性。」它或許不會是消費者常掛在嘴邊的名字,卻能成為這個時代最值得信任的基礎設施之一。